日本経済新聞 2025/3/12掲載! 健康経営優良法人2025発表企画 大規模法人部門

組織づくりの要 「心の健康」

3月10日、「健康経営優良法人2025」が発表され、大規模法人部門の認定数は前年度から412社増加となる3400社に、うち上位500位が「ホワイト500」に認定された。

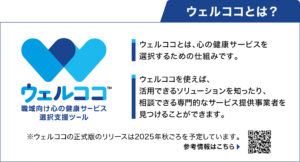

健康経営への認識が着実に高まるなか、近年「心の健康」が組織づくりに直結すると感じている企業も少なくない。そのため経済産業省では、サービスの可視化ツール「ウェルココ」や「心の健康」実践ガイド作成など職域の「心の健康」施策促進のための仕組み化を急いでいる。

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐

小栁 勇太 氏

経営トップの85%「最高責任者」に

けん引企業に期待

少子高齢化と労働人口減少に伴い、経営視点から従業員の健康管理を戦略的に実践する健康経営に取り組む企業が増えています。特に大規模法人にとっては、「生産性を上げたうえで、より少人数で成果を上げる」という大きな流れの中で、健康経営が受け入れられているのだと感じます。

健康経営は、従業員の健康へ配慮し、対策を立てることで短期的には、従業員エンゲージメントを向上させるとともに、個人のパフォーマンス、チームのパフォーマンスを高め生産性を向上させます。これにより中長期的に、変化に強い人材・組織づくり、ひいては業績の向上、投資家目線での企業価値向上に寄与します。

健康経営は人的資本経営の土台であり、企業経営に必要不可欠なものになってきています。その表れが、経営トップが健康経営の最高責任者を担う企業の増加です。 2014年に5・3% だったものが、24年には85・0 % へと大幅に増加しています。※「健康経営度調査回答法人に占める割合(健康経営度調査結果より)」

また、取締役会で健康経営の取り組み効果や経営課題に対する効果を議論するなど、健康経営度の高い法人ほど経営層のコミットメントが高いというデータも出ています。ホワイト500の認定法人は今後もそうした質の高い健康経営をけん引し続けてほしいと思います。

支援ツール25年秋に

そんな中、近年特に重要になっているのが「職域における心の健康の保持増進」、いわゆるメンタルヘルス対策です。この領域は、法令順守だけでは対応しきれない課題も多く、実際に健康経営を実践する企業の多くが「メンタルヘルス不調等のストレス関連疾患の発生予防・早期発見・対応」を課題テーマに挙げており、エビデンスに基づいた質の高いサービスを受けられる環境整備を必要としています。

そこで経済産業省では、心の健康に関して、一定の品質・有用性が確認されたサービスの中から自社のニーズ・課題にマッチしたものを選択できる支援ツール「ウェルココ」の開発を進め、25年秋ごろの社会実装を予定しています。サービス導入企業の評価、理論的裏付けなどの「期待される有用性」の根拠も見えるため、サービス選択の参考にできます。また、近年ニーズが高まっている人材・組織のパフォーマンス向上を目指したポジティブメンタルヘルスにつながることも期待しています。

「ウェルココ」を通じて多くの企業が、人手不足や組織力強化に関する課題解決のヒントを見いだしてほしいと思っています。

従業員の評価、業績向上のカギ

慶応義塾大学 商学部教授

山本 勲 氏

健康経営優良法人認定制度の創設から約10年。いまや「健康経営」という言葉は多くの企業やステークホルダー、そして従業員にも浸透し、その重要性はかつてないほど高まっています。日本の労働市場は海外と比べて人材の流動性が低く、特に大企業では、自社内で人材を育成し、長期的に活躍してもらう人材活用モデルが構築されていました。しかし、従業員の健康悪化は、そうしたモデルを根底から揺るがすリスクになります。日本の職場では、従業員の健康悪化につながりやすい長時間労働や硬直的な働き方が残っており、さらに高齢化の進行も相まって、従業員の健康悪化は近年避けられなくなっています。だからこそ、日本の企業にとって、従業員の健康を維持・向上させる健康経営は長期的な競争力を支える必須要件であり、「なくてはならない」経営戦略となっています。

では、実際に健康経営を導入した企業にはどのような効果があるのでしょうか。経済産業研究所や日経スマートワーク経営研究会(日本経済新聞社)で筆者らが実施した研究では、健康経営の理念を社内に浸透させることで、従業員の健康状態が改善し、ひいては企業の利益率などの業績が向上する結果が示されています。ただし、健康経営を実施したからといってすぐにその効果が表れるわけではなく、実施してから数年程度のラグを経て顕在化する傾向があることもわかりました。また、形だけの健康経営では効果は限定的で、適切に運用され、従業員から前向きに評価されてこそ、業績向上につながりやすいことも明らかになりました。つまり、健康経営を成功させるには、継続した取り組みが重要であり、全社を挙げてトライアンドエラーを重ねながら、企業内に根付かせることが大切になります。健康経営優良法人の認定についても、認定取得のみを目的とするのではなく、スコアの向上を目指し、継続的に認定を取り続ける姿勢が重要といえます。

近年注目を集めている人的資本経営は、人材を大切にする経営戦略という点で健康経営との共通点が多くあります。日経スマートワーク経営研究会のデータでも、健康経営を推進する企業は人的資本経営にも積極的に取り組む傾向が見られます。人的資本経営では、人材の登用やリスキリングといった幅広い観点から人材活用を推進します。このため、健康経営では従業員の心身の健康を維持・向上させることが、これまで以上に重要になってきます。とりわけ心の健康については、抑うつ状態などのネガティブな要素を減らすことと、満足度・幸福度・エンゲージメントといったポジティブな要素を増やすことの双方が両輪として求められます。

これまでにも多くの企業がストレスチェックやエンゲージメント調査を実施して、従業員の心の健康の可視化と改善策の検討を重ねてきました。近年では、外部の専門サービスも充実しており、それらを活用することで、企業外部の知見を取り入れ、より高度な健康経営を実現できる可能性が高まっています。

健康経営は、企業の価値(業績・生産性など)と従業員の価値(健康・ウェルビーイングなど)の両立を実現するのに有効な経営戦略であり、日本の企業においてこそ必要とされています。経営層、管理職層、従業員が一丸となって取り組むだけでなく、必要に応じて外部の専門家の知見を活用することで、健康経営の施策はさらに効果を高められます。こうした取り組みの積み重ねが結果として、日本全体としての健康経営の高度化につながると期待されます。

健康経営優良法人2025 大規模法人部門に選定された企業はこちらです。

2025年3月12日付 日本経済新聞朝刊 健康経営広告特集より転載。

記事・写真・イラスト等すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。

「健康経営®」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

企画・制作=日本経済新聞社 Nブランドスタジオ